《沙丘》作者的魔魅人生:吃软饭吃成科幻大师(2)

【作者】网站采编

【关键词】

【摘要】为此,在小说《沙丘》里,他想象出一个被沙漠覆盖的行星,在这发生采矿、战争、阴谋、弥赛亚及其教义的传播、人类的灭绝的故事。该背景明显影射现

为此,在小说《沙丘》里,他想象出一个被沙漠覆盖的行星,在这发生采矿、战争、阴谋、弥赛亚及其教义的传播、人类的灭绝的故事。该背景明显影射现实中的阿拉伯地区(汉斯·季默为电影所作的阿拉伯风情配乐完全忠实于原著)。

这与50年代中东地区大变故有关。20世纪初,中东发现了当地有占全世界80%的石油储藏,但开采权和定价权被英美法等国垄断。1948年阿以战争爆发,出产石油的阿拉伯国家同仇敌忾,以提高油价作为对支持以色列的欧美国家的报复手段。

苏联借机大量输出石油赚取外汇。油价持续上涨,经济大幅下滑,导致60、70年代美国国力衰退,在与苏联的冷战中渐呈败象。

赫伯特预见了这样的走向,以寓言的方式曲折表现在小说中——沙漠星球厄拉科斯,喻指中东;至关重要的物质“香料”喻指石油;厄崔迪家族与哈克南家族争夺沙漠星球上的香料开采权,寓意北约国家与华沙集团国争夺石油资源。

共和党参议员约瑟夫·麦卡锡是赫伯特的表亲,赫伯特也是共和党人,以记者身份参加麦卡锡听证会,对所谓的“苏联阴谋”颇有戒心。当他从电话薄里翻找到“哈克南”(Harkonnen)这个姓氏时,觉得它念起来有点像“苏联”(Soviet),决定以此为小说里的大反派哈克南男爵命名。

男主角保罗的家族厄崔迪(Atreides,意为阿特柔斯之子),是古希腊史诗里阿伽门农王的称谓,寓意“悲剧笼罩之下”的西方精神,与苏联展开了决定人类命运的战争。

三大宗教——犹太教、基督教和伊斯兰教——都诞生于沙漠环境中,这个想法使他着迷。所以,小说里关乎人类终极命运的救世主和“圣战”都发生在沙漠星球厄拉科斯上。

除了石油之外,“香料”还喻指迷幻剂。这与赫伯特的个人经历有关。

在一次墨西哥之旅中,他吃了含大麻的饼干和牵牛花籽茶,从此他开始在家里种植仙人掌和蘑菇。他告诉一位真菌学家,在即兴写作时他会服食裸盖菇激发想象力,体验穿越宇宙的感觉,这就是小说男主角服食大剂量“香料”后,一举成为超脱时空的救世主“魁萨茨·哈德拉克”的由来。

艰难的成功

从构思到完成《沙丘》,赫伯特足足花了六年(1959~1965)。他为此殚精竭虑,甚至把照顾孩子的家庭责任都抛诸脑后。

据他的儿子回忆,当时赫伯特经常把三个孩子赶出屋并反锁家门,免得他们干扰写作。脾气上头时,还会把两个儿子绑在海军废弃的测谎仪上,问问题再怒斥他们撒谎,扬起皮带就是一顿抽。对小女儿,他倒是没打,但有次女儿没把甜点吃完,暴躁老爹顺手拿起糕点就往女儿头发上狂擦乱涂。

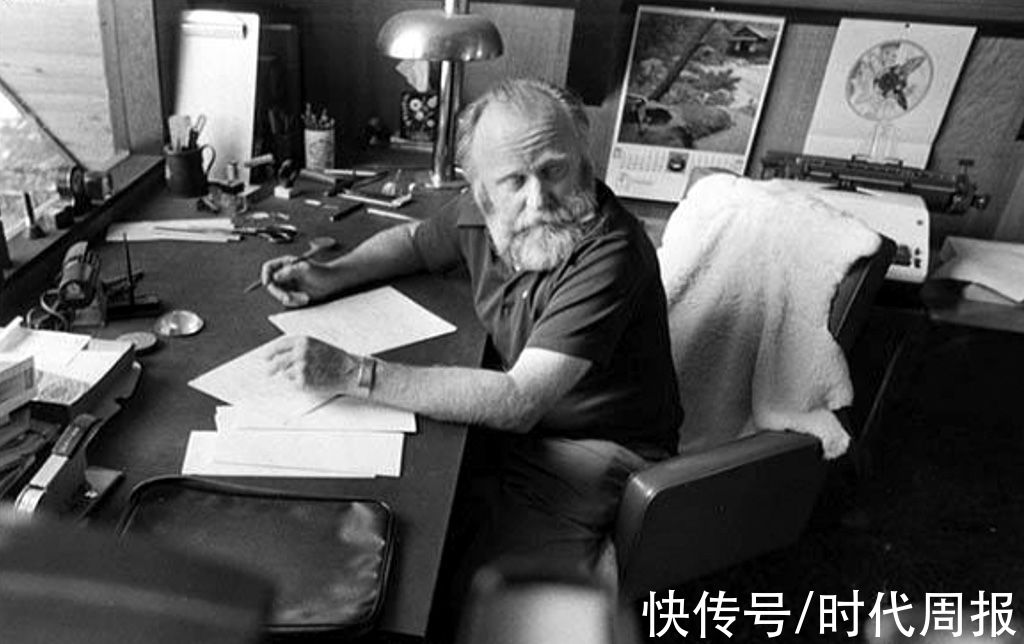

赫伯特在书房工作(1979年9月11日)

赫伯特当了六年“软饭男”,自己和三个孩子全靠妻子养活,心理压力可想而知。所幸,《沙丘》已完成的部分由他的经纪人找到一家杂志《模拟科幻与事实》于1963、1965年分两次共八期连载。这家杂志在科幻圈内相当有名,曾连载过阿西莫夫的《基地》三部曲。

但当经纪人企图独立出版《沙丘》时,却遭到了23家图书出版商的拒绝。当时流行篇幅短小的科幻作品,他们认为这部晦涩的长篇小说不会受读者欢迎。

蹉跎多时,只有一家汽车手册印刷公司的编辑斯特林·拉尼尔愿意出版。这是赫伯特写作生涯中最重要的转折点。

《沙丘》出版后,虽然马上斩获了1965年度雨果奖和1966年第一届星云奖,但却一直畅销不起来。主要原因是当时流行巴克·罗杰斯( Buck Rogers)式的动作类科幻小说和影视作品,节奏明快,主角身穿花里胡哨的紧身衣飞来飞去,一言不合拔出激光枪炫丽对射。

《沙丘》电影剧照 图源:视觉中国

而《沙丘》则充斥着冗长的心理描写、哲学思考,拖了半天终于打起来,用的竟然是中世纪的刀剑。作为一部“太空歌剧”,处处洋溢着封建时代的乡愁,与科幻的未来感相忤,这大大败坏了科幻读者被长期培养出来的胃口。

卖不动的另一个原因是定价高达5.95 美元(约合今天的50美元、人民币320元),及其令人敬畏的厚度——精装本厚达400页,平装本近900页。

倒霉的出版编辑拉尼尔为此被炒了鱿鱼。而《模拟科幻与事实》杂志亦拒绝发表续集。所以,在《沙丘》出版后整整八年,赫伯特还需要打工维持生计——既然书写好了,就不能再让妻子一个人挑起生活的大梁了。他在报纸写教育专栏,当大学讲师,给一档电视节目担任过导演兼摄影师,甚至去越南和巴基斯坦当生态顾问。

文章来源:《中国真菌学杂志》 网址: http://www.zgzjxzzqks.cn/zonghexinwen/2021/1110/447.html